山口外郎のお話

山口は朝鮮百済国聖明王の第三子琳聖太子が市内大内御堀に渡来帰化し、大内氏の始祖として開基、三十二代に亘り深い文化と共に盛栄を極めました。

京都の美しさに魅せられた二十四代弘世はその後八代をかけて西の京と謳われる程の美しい町をこの地に創り上げたのであります。

当時山口はすぐれた文化人・商人が往来する一大盛況を呈し、特に大内氏の縁の朝鮮や中国との交易が盛んで内外文化文物交流目覚ましく、特に山口外郎はその名「白外郎」として大内文化の揺籃期に大内御堀の福田屋で創製されたと伝えられております。

懐古的な風味と雅趣豊かな山口外郎はゆったりとやわらかい独特な音韻と謎めいた歴史を感じさせる深い味わいにより、古くより街道往来の旅人をはじめ多くの人の舌を楽しませ賞味されるところとなっています。

殿様もお好みで「毛利の殿様外郎で茶を飲む」と詠われてもおります。その製法は他地方と異なり、わらび粉を主原料として小豆餡、小麦粉、糖などを練合わせ蒸しあげることにより山口外郎独創の素朴で深い味わいがあります。

福田屋は永年に亘り山口外郎の精製発展に精進して来られたのであります。

山口県立大学名誉教授

中原中也記念館名誉館長

福田 百合子

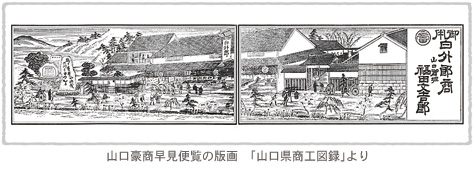

明治初期刊行の和綴版本「山口豪商早見便覧」の中に「白外郎商・山口御堀・福田文吉郎」という項目が見られます(前頁参照)。

文吉郎は「御堀の外郎屋の十二代目」と呼ばれました。

私の父の祖父に当たる人です。

俳句・和歌・漢文をよくし、特に地元産ワラビの根から採れる「セン」という澱粉の風合いを大事にし、「白外郎」の優雅さをさらに求め、技の高さを稱えられた人物でもあります。

山口の開祖大内氏の氏寺「乘福寺」への街道筋は、この本の版画にある通り、掘割の水も美しい土地柄で、地名「御堀」の由来となりました。今も当時のたたずまいがしのばれます。

その大内御堀で外郎を作りつづけてきた祖先の人たちを考える時、限りなく奥床しい気持ちに捉えられるのです。

歴史と風土に支えられた「山口の文化」として、永く「御堀堂・山口外郎」が受け継がれ伝えられることを心より念願致します。

中原中也記念館

〒753-0056

山口県山口市湯田温泉1丁目11-21

TEL:083-932-6430

http://www.chuyakan.jp